코로나19 팬데믹으로 원격진료의 필요성 높아

전세계적으로 원격의료로 밟아나아가고 있어

의료법 개정 못하면 ‘타다’ 전철 밟을 수도

사회적 대타협 통해 원격의료 허용의 길로

【투데이신문 홍상현 기자】 의사와 환자 사이에 직접적인 대면 접촉에 의한 진료가 아니 간접적인 수단을 통해 진료를 하는 것을 혹자는 ‘원격의료’ 혹자는 ‘비대면 의료’라고 부른다. 지난 10년 간 원격의료를 허용하는 의료법 개정안이 세차례 발의를 했지만 모두 실패했다. 워낙 거센 저항이 있기 때문에 정치권으로서는 한발 나아가는 것이 쉬운 일은 아니었다. 하지만 코로나19 팬데믹으로 인해 원격의료 필요성은 그 어느 때보다 높아지고, 이에 정부와 더불어민주당이 원격의료 허용을 검토하고 있다.

원격의료는 통신기술과 의료기술이 발달하면서 환자가 직접 의사 앞에 나아가지 않아도 진료가 가능해지게 되면서 대두돼 왔던 문제다. 이미 이명박 정부 시절부터 원격의료를 허용하고자 하는 시도가 있어왔다. 의료법 개정안을 세 차례 국회에 발의를 했지만 번번이 실패로 끝났다.

대한의사협회는 원격의료의 내용을 담은 의료법 개정안이 발의될 때마다 ‘오진에 따른 책임 소재 모호성’과 ‘대형 병원 쏠림 현상’ 등을 들어 반대했다. 원격의료 시스템을 갖춘 개인병원이 과연 얼마나 되겠냐는 것이다. 원격의료가 허용되면 병원의 부익부 빈익빈 현상은 가중된다.

번번이 이뤄지지 않았던 의료법 개정

이런 이유로 번번이 의료법 개정안이 국회 해당 상임위원회에서 낮잠을 자야 했고, 국회 본회의 상정은 실패했다. 국민들 역시 원격의료에 대해 거부감이 있었기 때문에 국회에서 의료법 개정안을 처리하는 것이 쉬운 일은 아니었다.

하지만 올해는 상황이 완전히 달라졌다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 인해 환자들이 병원을 가는 것을 꺼리게 되면서 간단한 증사의 경우 전화 진료가 가능해지게 됐다. 현재도 경증 환자의 경우 전화 진료를 통해 자신의 증상을 체크하고, 그에 걸맞는 처방을 받고 있다.

코로나19로 인해 감염병 팬데믹 현상은 언제든지 발생할 수 있다는 것을 방역당국은 물론 이제 국민들도 인지를 하기 시작했다. 그러면서 원격의료가 필요하다는 인식을 하게 됐다.

경기연구원은 전 국민 1,500명을 대상으로 ‘언택트(untact) 서비스 소비자 수요조사’를 실시한 결과, 응답자의 88.3%가 원격의료에 찬성했다. 즉, 10명 중 9명은 원격의료를 도입해야 한다고 생각한 것이다.

불과 얼마 전까지만 해도 원격의료에 대해 국민적 거부감이 있었지만 이제는 원격의료를 도입해야 한다고 국민의 대다수가 생각하게 됐다. 이것은 결국 코로나19 팬데믹에 따른 대면 의료의 공포심 때문이다.

국민적 정서가 이제는 원격의료 도입이 필요하다는 쪽으로 기울어졌다. 이에 그 어느 때보다 의료법 개정안의 개정 가능성은 높아졌다. 아울러 10년전보다 의료 기술과 통신 기술은 더욱 발달되면서 원격의료의 오진 가능성은 낮아지고 있다.

세계 최초 5G 도입

우리나라는 지난해 세계 최초로 5G를 도입했다. 이는 데이터의 이동량과 이동속도의 획기적 발전을 가져오고 있다. 4차 산업혁명의 또 다른 혁명을 이루는 셈이다.

원격의료에 있어 가장 큰 핵심 중 하나는 통신기술을 발달이다. 그동안 의협이 반대해온 이유 중 하나가 오진에 의한 책임소재의 모호성이다. 그런데 통신기술이 발달하면서 오진 가능성이 낮아졌다는 점은 원격의료의 가능성을 열어뒀다.

엄청나게 빠른 속도로 엄청난 양의 데이터를 처리할 수 있기 때문에 환자와 의사의 거리가 멀어도 환자의 정보를 빠른 속도로 많은 정보를 획득할 수 있다. 뿐만 아니라 다양한 의료기기가 이제는 환자의 가정에 보급이 되면서 그에 따른 환자의 데이터가 더욱 정확해지는 모습이다. 이는 오진의 가능성이 낮아지게 만들고 있다.

이런 이유로 의료법 개정을 해서 원격의료를 허용해도 된다는 분위기가 형성되고 있다. 게다가 병원의 빈익빈 부익부 현상의 경우에는 대형병원보다 중소병원 중심으로 원격의료를 허용하게 된다면 해소될 것으로 예측된다. 다만 가장 중요한 문제는 병원의 영리병원화인데 그것 역시 법적으로 규제하면 될 문제이다.

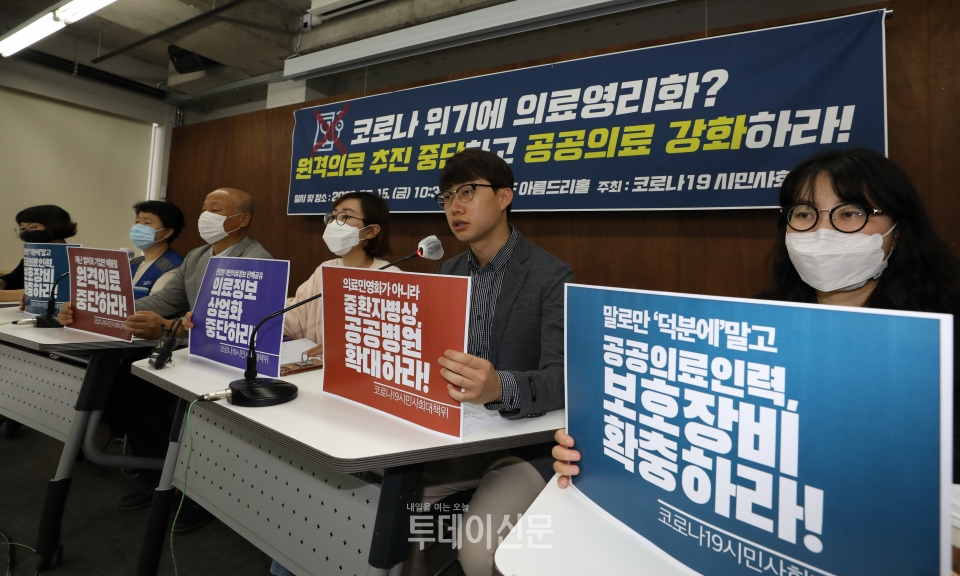

그럼에도 불구하고 의사협회 등 시민단체는 원격의료에 대해 반대 입장을 분명히 하고 있다. 의협은 강력한 투쟁을 하겠다는 뜻을 보였다. 강력한 투쟁을 하게 된다면 의료법 개정안은 국회에서 또 다시 낮잠을 자야 하는 상황에 내몰리게 될 가능성이 매우 높다.

타다의 전철을 밟을 수도

일각에서는 결국 모빌리티 플랫폼 ‘타다’의 전철을 밟을 수도 있다고 경고하고 있다. ‘타다’는 운수사업법 개정안 처리가 늦어지면서 법원에서 위법 판정을 받았다. 그리고 결국 사업을 접어야 했다.

4차 산업혁명의 발달에 따른 새로운 산업이 창출이 되면 기존 산업계와 갈등은 불가피하다. 그것을 조정하는 역할을 국회가 해야 하는데 국회가 손을 놓게 되면 결국 새로운 산업은 위법성 논란 때문에 접어야 한다.

국회가 의료법 개정안에 팔짱을 끼게 된다면 원격의료는 결국 계속 허용이 되지 않으면서 새로운 의료 산업은 발달할 수 없게 된다.

정부와 더불어민주당이 ‘비대면 의료’라는 명칭을 사용하면서까지 원격의료 허용에 나선 이유도 이런 이유 때문이다. 20대 국회가 정쟁으로 인해 운수사업법 개정에 나서지 못하면서 ‘타다’가 몰락한 것처럼 21대 국회에서 의료법 개정을 이뤄내지 못해 원격의료가 허용되지 않는다면 다른 나라에 원격의료 산업을 빼앗길 수도 있다는 우려 때문이다.

코로나19로 인해 전세계는 이제 원격의료를 주목하기 시작했다. 따라서 앞으로 2~3년 안에 원격의료는 비약적 발달을 할 것으로 예측된다. 그런데 우리나라는 의료법이 발목을 잡으면서 원격의료 산업이 뒤처지게 된다면 모처럼 K방역으로 얻은 K헬스 산업이 무너질 수도 있다는 경고가 있다.

핵심은 의료계의 반발을 어떻게 최소화할 것이냐는 것이다. 이에 사회적 대타협 기구를 만들어야 한다는 이야기도 있다. 의료계와 시민단체 그리고 정부와 정치권이 하나의 기구를 만들어 원격의료에 대해 진지한 토론을 통해 의료법 개정을 추진해야 한다는 것이다.

원격의료 허용은 이제 시대적 세대가 되고 있기 때문에 이에 따른 사회적 대타협을 이뤄내야 한다는 것이다. 그것이 21대 국회의 첫 번째 과제가 되고 있다.