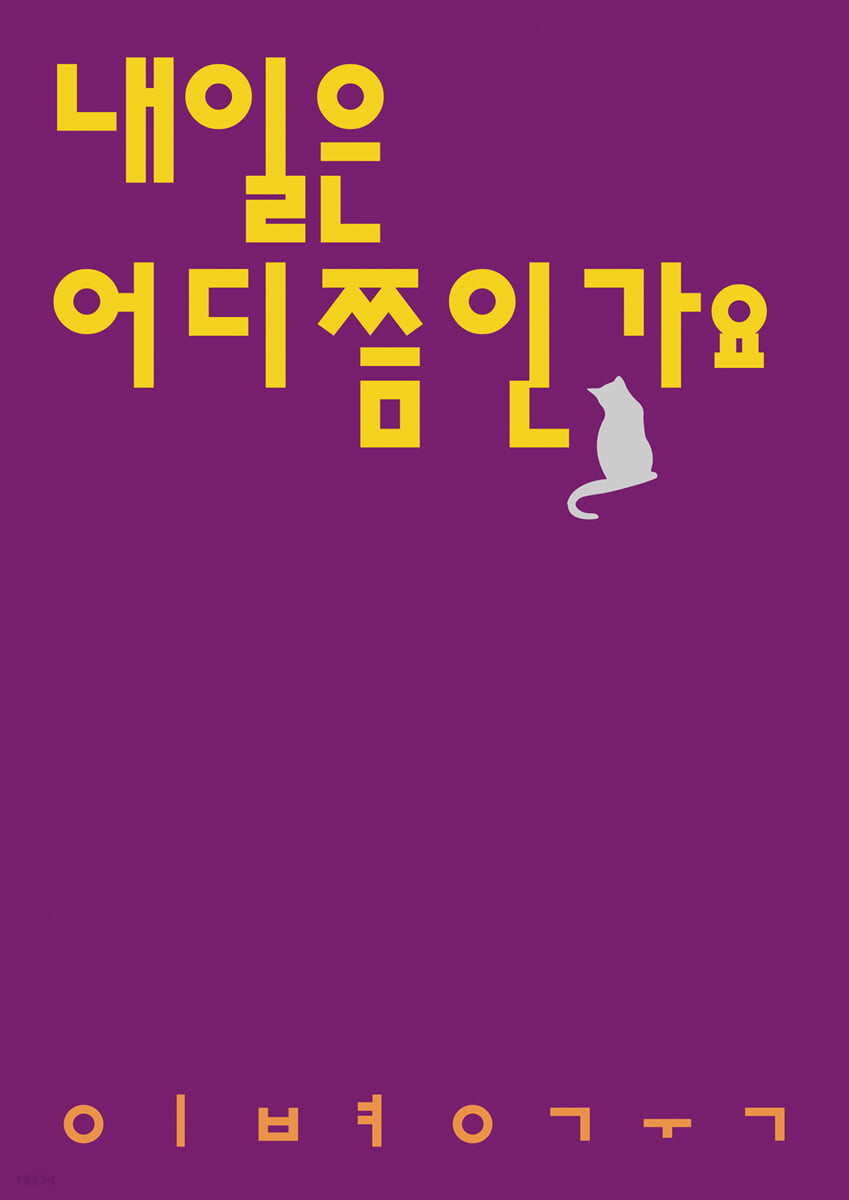

강물의 유속이란 구간에 따라 다르기 마련이다. 상류에서는 급류가 형성되어 쉼 없이 물이 쏟아지는가 하면 하류에서는 마치 흐름이 멈춘 것마냥 유속이 느려진다. 현재라는 시간은 강의 하류처럼 영원히 고여 있을 것만 같은 정체 구간으로 감각된다. 하류에서 보기에 상류는 아득히 멀리 있어 쏟아져 내려오는 물의 속력을 미처 가늠할 수 없는 한편, 바로 옆에 쌓여 있는 모래 둔덕의 황량하게 반짝이는 모습에는 눈길을 빼앗기게 된다. 이병국 시인의 두 번째 시집 『내일은 어디쯤인가요』(시인의일요일 2022)는 이처럼 멈춰있는 듯한 현재의 느린 유속이 만들어내는 숨 막히는 풍경들에 오래 머물러 있다.

시인에게 현재란 견디고 버텨내는 것과 같다. “생활보다 부단한 현실에 밀려/몸을 단단하게 웅숭그”리며 “오늘을 견디고/한 뼘씩 밀려나는 일에 익숙해지”는 것과 같다. “밟힌 어제”는 일으켜/견고한 내부를 들춰”볼 수 있는 반면 내일은 “한 걸음 더 디뎌도” 멀기만 하다(「가위-누군가의 주머니 속에서」). 퇴적되어 굳어가며 견고해져만 가는 어제와 망연히 유예되어만 가는 내일 사이에서 오늘은 그저 거대한 현실로 버티고 서 있다. “옮겨 심어도 잘 자라지 않는 어제”(「나는 자꾸만 틀린다」)와 “당겨도 끌려오지 않는 미래”(「장비라는 이름의 슈나우저」)가 오늘을 자꾸만 아득하게 부풀린다.

오늘에 잠긴 삶 또한 일견 멈춰있는 것처럼 보이지만 자세히 들여다보면 그렇지만은 않다. 조용히 몸피를 키우는 식물처럼, 소리 없이 성장하는 곰팡이처럼, 오늘에 고여 있는 삶은 고요한 채로 온갖 화학 작용을 일으키며 변형을 거듭한다. 그렇게 “닳고 닳은 몸”을 부둥켜 안고 “곪은 삶이 곰곰”(「가위-타미플루」)하기만 하다. 그렇게 “앓는 중이다/시간을,/감당할 수 없는 나를,//실패할 것을 알면서도/애를//쓴다”(「지척」). 닳은 몸과 곪은 삶으로 그저 앓을 수밖에 없는 오늘은 얼마나 불가피하고 또 절대적인가.

“먹고사는 일이란 여윈 결정의 여분”(「꿀꿀이바구미」)이기에 “다정하지 않은 세계”에서 “한 구절에도/생활은 걸려 넘어지”(「난독」)건만, “무관한 세계가 나를 치고 지나”가기도 한다(「파란불이 켜지고 소년이 길을 건넙니다」). 세계와 생활에 치이고 받히며 시인은 이를 아무렇지 않게 여기는 것에 단련되어간다. “오로지/아무것도 아닌 것이 되려고/최선을 다하여/견딘다”. “아무 일도 일어나지 않”는 “매일은 무수해서 찰랑이는 농담”과 같다(「매일의 라테」).

농담의 물결을 건널 수 있는 것은 농담뿐이라서일까, 시인의 시는 말의 흐름을 타고 넘으며 현재에 고여 있는 냉랭하고 척박한 세계의 이면으로 스멀스멀 미끄러진다. “이미 아무렇게나 아무해도 아무렇지 않은 날들 (…) 흔들리지 않아도 흔들리고 바뀌어도 바뀌지 않는 날들”(「부고」)을 하염없이 유영하며, 정체된 세계에 리듬을 부여한다. “불가능한 온전함으로/긴 그림자 번지는 세계의 뒤편을 따라”(「봄」) 시인은 오늘의 숨통을 트고 어제와 내일이 오늘에 스며들게 한다. 오늘과 어제와 내일이 이리저리 뒤섞이는 시 속에서 “아직 일어나지 않은 일은/이미 일어난 일”(「인/천」)이 된다.

현실을 유희하며 변모시켜 보려는 “그 알싸하고/그럴싸한”(「구름판에서 넘어졌어요」) 시적 국면을 통해 오늘은 조금씩 다른 표정으로 거듭난다. 오늘을 견디고 넘어서는 시라는 구름판에서 “어제를 오늘로 가져오는 이는//다정한 옆이/자꾸만 도착하여//멈출 수가 없”고, “오늘을 내일로 가져가는 이”는 “새치기를 당하듯/갇”히기도 한다(「회전문」). 오늘이 어제를 밀어내고 내일이 오늘로 녹아드는 찰나의 농담을 끊임없이 만들어 내다보면 미래를 도모하는 불가능한 일 또한 삶의 태도 중 하나로 굳건히 자리 잡지 않겠느냐고, 시인은 잔 속의 찰랑이는 물처럼 고개를 주억거린다. 오늘이 내일이 되기까지, 시라는 농담은 계속될 것이다.