| ||

| ▲ ⓒ투데이신문 | ||

【투데이신문 최소미 기자】 망원동 주민이라면 누구나 알고 있는 사진관이 있다. 비가 오나 눈이 오나 건물 밖에 사진들을 잔뜩 늘어놓은 채 시민들의 눈길을 제대로 끄는 사진관. 이 자리에서만 22년째, 그리고 망원동에서만 40년째 자리를 지켜온 ‘행운의 스튜디오’다. 10년 전까지만 해도 수북한 턱수염을 자랑하던 이곳 사진사 김선수(68)씨는 ‘털보 아저씨’라 불리며 동네 터줏대감 역할을 톡톡히 해왔다.

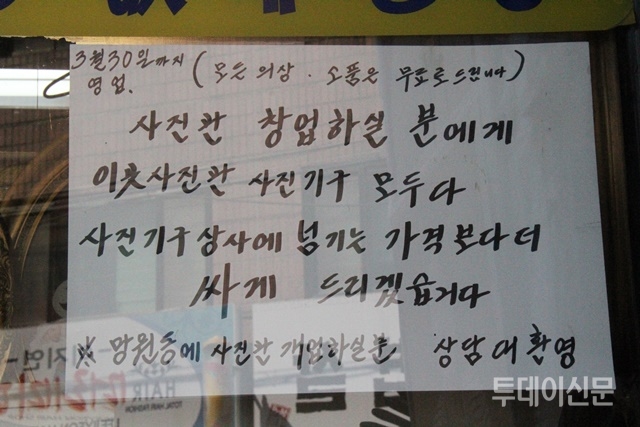

그런데 돌연 사진관 쇼윈도에 3월 30일까지만 영업한다는 내용의 문구가 붙었다. 최근 SNS 등을 통해 망원동에 외지인들의 방문이 늘자 건물 임대료가 치솟았고, 사진관 건물에도 새로운 건물주가 들어오며 비싼 임대료를 요구했기 때문이다. 4월이면 자취를 감출 행운의 스튜디오에 지난 14일 <투데이신문>이 찾아가봤다.

| ||

| ▲ ⓒ투데이신문 | ||

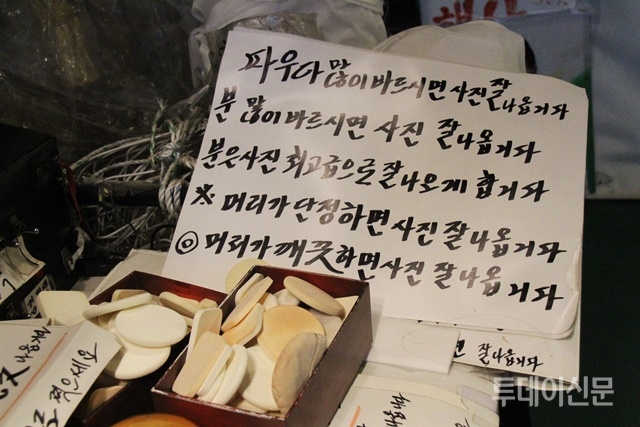

15평 남짓한 사진관 안은 각종 글귀들로 가득했다. 먼저 김선수씨의 40년 노하우가 담긴 ‘사진 잘 나오는 팁’이 적혀 있었다. 김씨의 말대로라면 파우더를 많이 바르고 머리를 단정하게 한 뒤 정장이나 밝은 색 옷을 입으면 사진이 놀랄 만큼 잘 나온다.

| ||

| ▲ ⓒ투데이신문 | ||

| ||

| ▲ ⓒ투데이신문 | ||

| ||

| ▲ ⓒ투데이신문 | ||

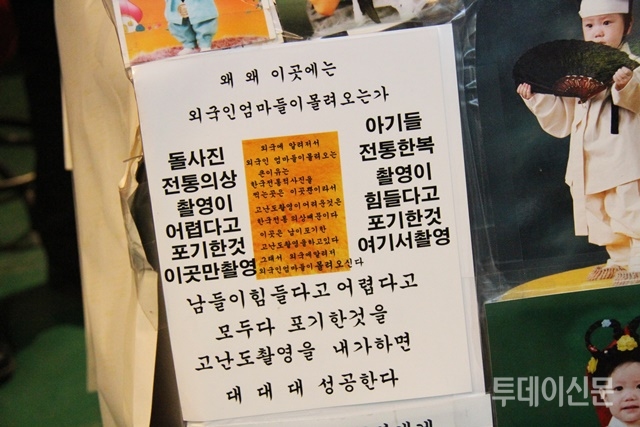

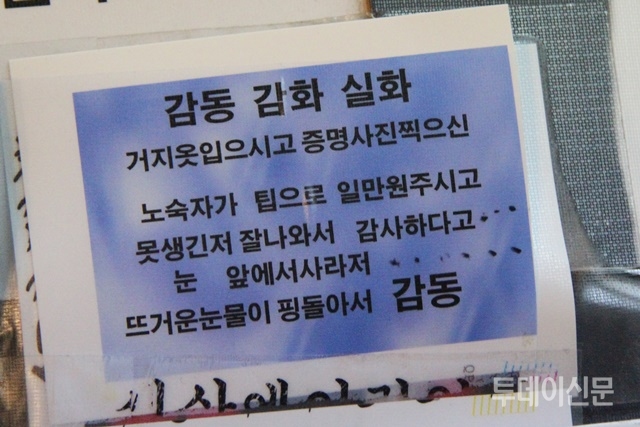

사진과 관련된 자신의 경력이나 에피소드를 담은 글도 여기저기 붙어있었다.

| ||

| ▲ ⓒ투데이신문 | ||

| ||

| ▲ ⓒ투데이신문 | ||

김씨는 22년 전, 망원동 한 평의 땅값이 1만원 할 때부터 한 번도 사진 가격을 인상한 적이 없다. 주민등록증사진‧백일사진‧돌사진 모두 1만원이다. 왜 가격을 인상하지 않았냐고 물으니 그는 “처음 들어올 때부터 돈 없는 서민들을 위해서 사진을 찍어야겠다고 생각했어요”라고 웃으며 말했다.

사진을 배우려는 학생들을 위해 무료강연도 여러 번 진행했다. 3700명 정도의 학생들이 이곳에 와 사진을 배워갔다고 한다.

몇 명의 사진을 찍었냐는 기자의 질문에 김씨는 “하도 많이 찍어서 몰라요. 한 15만 명 정도?”라고 답했다.

길 건너 합정동에 사는 김삼순(76‧여)씨는 주민등록증의 사진이 흐려져 새로 사진을 찍으러 왔다. 오랜만에 사진을 찍어 조금 부끄럽다는 김삼순씨에게 김선수씨는 “이제 규정이 바뀌어서 주민등록증 사진에도 눈썹이랑 귀가 나와야 해요. 저쪽에 거울 보시고 잘 만져주세요. 사진을 찍기 직전까지 계속 거울을 보세요. 좋아요”라며 격려했다. 그러더니 조그만 의자에 김삼순씨를 앉히고 카메라의 셔터를 눌렀다.

| ||||||||

▲ ⓒ투데이신문

| ||||||||

“고개를 이쪽으로. 좀 더 이쪽으로.”

셔터를 몇 번 누르던 김선수씨는 “됐습니다”라며 한편에 놓인 컴퓨터로 향했다. 포토샵을 이용해 사진을 조금 수정하는가 싶더니, 금세 9개의 얼굴이 담긴 결과물을 인화해 손에 쥐었다. 커터로 사진을 자르고 작은 봉투에 담아 김삼순씨에게 건네며 “다 됐습니다. 만원입니다”라고 말했다. 김삼순씨는 “아이고 싸네. 아니 왜 이렇게 싸”라며 만원을 건넸다.

| ||||||||

▲ ⓒ투데이신문

| ||||||||

김삼순씨는 “안 그래도 사진 찍어야 하는데 여기 지나가다가 밖에 걸린 사진들 보고 ‘사진관이구나’ 하고 들어왔지. 이렇게 싸게 빨리 해주는 사진관도 없는데. 다른 데는 다 2~3만원도 넘잖아. 이런 데가 또 어디 있겠어”라며 안타까워했다.

행운의 스튜디오는 이제 조금씩 폐업을 준비하고 있다. 사진 인화에 다소 시간이 걸리는 가족사진과 영정사진은 이제 주문을 받고 있지 않다. 4월이면 이 자리는 전혀 다른 곳으로 탈바꿈한다. 행운의 스튜디오도 이사를 가지 않고 여기서 그 역사를 마친다.

“이 다음에요? 이전은 안 할 거예요. 그냥 쉬려고요. 이 자리엔 인형뽑기방이 들어오기로 돼 있었는데 주민들의 반대가 심해서 인형뽑기방은 안 들어올 거라고 하더라고요. 이 자리에 어떤 게 들어올지는 모르겠네요.”

| ||

| ▲ ⓒ투데이신문 | ||

김씨는 대신 사진관을 창업할 사람에게 사진관의 기구들을 싸게 넘길 예정이다. 김씨는 “이제 다음 사람에게 넘겨줘야죠. 전 만족해요”라며 웃어보였다.

기자가 머물렀던 잠깐 동안에도 손님들의 발길은 끊이지 않았다. 모두들 거울 앞에서 머리를 만지고, 작은 의자에 앉아 사진기 렌즈를 노려보다 만원을 지불하고 사진관을 떠났다. 이곳이 폐업을 앞두고 있다는 말에 모든 사람들이 안타까워했다. 김씨는 그저 담담하게 사진기 셔터를 누르고 있었다.

관련기사

- [Last Scene⑩] 국내 최대 집창촌 ‘청량리 588’, 재개발에 홍등 꺼지다

- [Last Scene⑨] 인천 유일 갯벌포구 ‘북성포구’의 마지막 노을

- [Last Scene⑧] 자본주의 욕망에 언저리로 내몰린 서울시 미래유산···‘신촌 공씨책방’

- [Last Scene⑦] 영월 ‘조견당’, 이백년 세월 마침표 찍나

- [Last Scene⑥] 늙지 않는 어른을 위한 공간…혜화동 ‘보성문구사’

- [Last Scene⑤] 응답하라 ‘열우물 마을’… 삶의 터전을 떠나보내는 이들의 마지막 이야기

- [Last Scene④] “시간아, 멈추어다오”… 서울 예지동 시계골목

- [Last Scene③] 현대화 바람에 휘청이는 노량진수산시장

- [Last Scene②] 독립운동의 역사 한 조각… 무악동 옥바라지 골목

- [Last Scene①] 추억만 남기고 떠난다… “아현동 포차, 이젠 안녕”

- [Last Scene⑮] 장인정신 이어온 상점들 재개발로 사라지나…김포 북변동 ‘백년의 거리’