[인터뷰] 인디 음악의 시대를 만들어온 롤링홀 김천성 대표

좋아서 시작한 일, 어느새 30년이 돼

코로나 절망 속, 뮤지션들이 지킨 무대

CMYK, 신인에게 무대 설 기회 마련해

롤링홀, 모두의 추억인 공간으로 남고파

【투데이신문 전세라 기자】“음악 없는 삶은 실수다(Without music, life would be a mistake)”

독일의 철학가 니체가 남겼던 말처럼, 음악을 사랑해 ‘무대’가 되는 공간을 만든 한 청년이 있다. 국내에서 인디 음악이 겨우 움트던 시절, 김천성 대표는 번화한 홍대 거리의 한 켠에서 ‘롤링홀’이라는 이름의 라이브 소극장을 열었다. 뚜렷한 계획과 거창한 목표 없이 그저 음악이 좋다는 열정 하나로 사업에 뛰어든 그 청년은 어느새 한 회사의 대표로서 수많은 뮤지션들에게 무대라는 꿈을 주는 사람이 됐다.

YB·자우림·트랜스픽션·할로우 잰 등 전설적인 아티스트의 시작이 됐던 롤링홀은 어느새 30주년을 맞이했다. 투데이신문은 30년간 롤링홀이 걸어온 순간들을 기념하며 전시가 열린 빈칸 압구정에서 김천성 대표를 만나 롤링홀과 함께 한 그의 인생과 음악에 대해 이야기를 나눴다.

Q. 자기소개 부탁드린다.

홍대에서 라이브 소극장 롤링홀을 운영하고 있는 김천성 대표다. 인디 신에서 언더그라운드 뮤지션으로 활동하던 형 덕분에 자연스럽게 밴드 음악을 일찍 접했고, 그 영향으로 공연장까지 운영하게 됐다.

Q. 1995년 개장 이후 롤링홀이 30주년을 맞이했다. 당시 롤링홀 창업 계기와 감회는 어땠는지.

지금도 마음은 그때와 다르지 않다. 여전히 20대 같은 마음으로 롤링홀을 운영하고 있다. 당시 롤링홀 무대에 올랐던 뮤지션들이 지금은 활동을 많이 접었지만, 체리필터·크라잉넛·노브레인처럼 꾸준히 활동을 이어가는 이들도 있다. 그들을 볼 때마다 ‘아직도 함께 가는 동료들이 있구나’ 싶어 든든하고, 큰 힘이 된다.

처음부터 이 일을 오래 하겠다는 계획이 있었던 건 아니다. 그냥 좋아서 시작했고, 무언가를 이루겠다는 목표보다는 ‘이거 한 번 해보고 싶다’는 마음이 컸다. 우리나라에 이런 라이브 극장이 얼마나 있을까 하는 호기심에서 출발했을 뿐인데, 이렇게까지 오래 이어질 줄은 몰랐다.

Q. 30년 동안 롤링홀이란 공간을 운영해오면서 가장 힘들었던 시기는 코로나라고 생각된다. ‘세이브 아워 스테이지’등 뮤지션 중심의 프로젝트가 큰 역할을 했는데, 이 시기의 에피소드가 있다면.

30년 동안 공연장을 운영하면서 힘든 시기는 많았다. 그중에서도 가장 어려웠던 때는 코로나 시기였다. 예전엔 아무리 힘들어도 뭔가 다른 방법을 찾아볼 수 있었지만, 코로나 때는 아무것도 할 수 없다는 무력감이 컸다. 이제는 끝났다는 생각에 롤링홀을 그만두려고 했고, 실제로 그만둘 준비를 하고 있었다. 하지만 그 시점에 뮤지션들이 전화를 하거나 직접 찾아와서 “계속 해야 한다”고 말해줬고, 그 모습을 보면서 롤링홀은 ‘나의 공간’을 넘어 ‘모두의 무대’라는 것을 깨달았다.

뮤지션들이 자발적으로 연대해 펼친 공연장 생존 캠페인인 ‘세이브 아워 스테이지(Save Our Stage)’ 이전에는 힙합 뮤지션 중심의 ‘세이브 더 모먼트(Save the Moment)’가 있었다. 힙합 가수인 허클베리피 쪽에서 롤링홀을 돕고 싶다며 먼저 연락을 줬고, 그 제안이 계기가 돼 프로젝트가 시작됐다. 코로나 규제로 당시 온라인으로 공연을 선보였는데, 이 덕분에 오히려 더 많은 사람이 라이브 공연장의 생존 문제에 관심을 갖게 된 것 같아 의미 있었다고 생각한다.

이를 계기로 공연장이나 소극장들이 겪는 현실적인 문제, 특히 방역 정책 같은 부분에 대해 처음으로 목소리를 내게 됐다. 언론과 미디어를 통해 공연장의 상황을 알렸고 이런 움직임이 정부의 관심을 끌어 뮤지션과 공간 운영자를 위한 정책 논의로도 이어졌다. 이렇게 목소리를 낼 수 있었던 것은 역시 함께해준 뮤지션들이 있었기에 가능했다.

![롤링홀 30주년을 기념해 개최되는 ‘사운드 플래닛 페스티벌’ 공연 포스터 [이미지 제공=롤링홀]](https://cdn.ntoday.co.kr/news/photo/202507/117202_98419_1328.png)

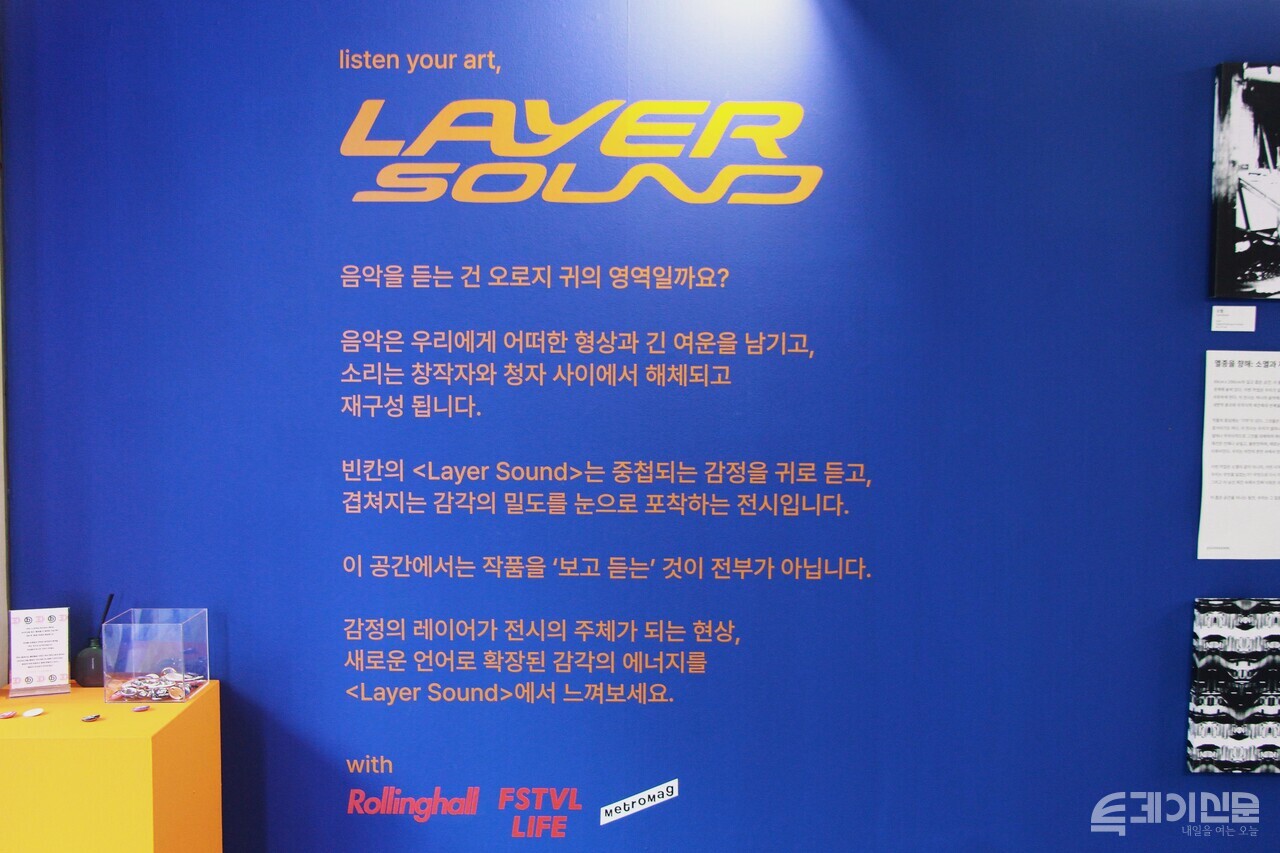

Q. 롤링홀 30주년 기념으로 빈칸 압구정에서 ‘LAYER SOUND’ 전시를 선보이고 있다. 이번 전시에서 주목할 점이 있다면.

빈칸 압구정은 이번 전시를 준비하며 새롭게 알게 된 공간이다. 30년 동안 공연장을 운영하면서 아티스트에게 사인받은 CD나 희귀 음반이 많은데 모두 전시하기에는 한계가 있었다. 대신 트랜스픽션·할로우 잰·데이식스·YB 등 첫 롤링홀 전시의 의미를 담을 수 있는 음반을 중심으로 선별했다. 또한, 롤링홀 30주년을 기념해 ‘사운드 플래닛 페스티벌’ 공연이 열리는데 이와 관련된 영상도 함께 준비했다. 더 많은 자료를 준비하고 싶었지만, 너무 많다 보니 핵심만 직관적으로 구성하게 됐다. 이번 전시를 계기로 빈칸 압구정과 함께 다른 기회가 생긴다면 더 큰 규모의 전시로 보여주고 싶다.

Q. 최근 진행 중인 ‘CMYK’ 프로젝트 등 신인 발굴을 위한 구체적인 활동이 있는지. 그 방식과 철학이 궁금하다.

요즘에는 뮤지션들에게 내가 해줄 수 있는 게 무엇인지 더 많이 고민하고 있다. 단순히 공간을 빌려주는 대관 중심 운영보다는, 내가 직접 기획한 공연을 통해 신인 뮤지션들이 무대에 설 기회를 만들어주는 데 집중하고 있다. 실제로 롤링홀은 1년에 100회 이상 공연을 진행하고 있고 이는 국내에서 보기 드문 수준이다. 공연장 운영을 오래 하다 보면 ‘내가 이 일을 왜 시작했나’라는 질문이 어느 순간 찾아오는데, 그때부터 기획 중심의 방향으로 전환하게 됐다.

코로나 시기를 겪으며 공연장뿐만 아니라, 기획사 없이 활동하는 신인 뮤지션들 역시 큰 어려움을 겪고 있다는 사실을 절실히 느꼈다. 20대 초반, 좋아했던 뮤지션이 성장해가는 모습을 지켜보며 느꼈던 희열을 떠올려 신인들에게 실질적인 도움이 되는 방안을 고민했다.

그 결과, 신인 발굴 및 성장 지원 프로젝트인 CMYK를 시작해 정식 무대 경험이 적은 신인들에게 전주점프페스티벌 등 국내 주요 페스티벌 무대와 직접 연계해 실제 공연 기회를 제공하고 있다. 인쇄에 쓰이는 네 가지 색상(Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)에서 이름을 따온 CMYK 프로젝트는 다양한 색이 조화를 이루듯 각기 다른 색깔을 지닌 신인 뮤지션들이 자신만의 색을 펼칠 수 있도록 돕고자 하는 의미를 담고 있다. 올해는 밴드와 싱어송라이터를 넘어 힙합까지 아우르며 뮤지션에게 실질적인 무대 경험을 제공하는 데 집중하고 있다. 실제로 스킵잭(Skip Jack), 캔트비블루(can’t be blue) 같은 팀이 이 과정을 통해 조금씩 이름을 알리고 있고, 성장 과정을 지켜보는 것만으로도 큰 보람을 느낀다.

![2025 CMYK 프로젝트에서 무대를 선보이고 있는 아사달 밴드 [사진제공=롤링홀]](https://cdn.ntoday.co.kr/news/photo/202507/117202_98421_3013.jpg)

Q. 신인 아티스트들에게 무대, 특히 롤링홀 같은 공간이 왜 중요한지 잘 와닿지 않는 사람들도 있을 것 같다. 김천성 대표가 생각하기에, 신인 아티스트들에게 롤링홀과 같은 무대가 필요한 이유가 뭐라고 생각하는가.

라이브 공연은 뮤지션과 관객 모두에게 대체할 수 없는 경험을 준다. 영상으로는 전달되지 않는 현장의 에너지와 감정이 있다. 그래서 관객들은 그 생생함에 반응하며 뮤지션들은 관객들과 소통할 수 있는 라이브 무대를 가장 큰 목표로 삼는다. 실제로 대부분의 뮤지션들이 “성공하면 콘서트를 매진시키고 싶다”고 말할 만큼, 무대에 선다는 건 큰 의미가 있다. 특히 밴드나 싱어송라이터처럼 방송이나 대형 기획사의 시스템 밖에서 활동하는 이들에게 무대는 가장 중요한 활동 방식이다. 그런 점에서 롤링홀과 같은 무대는 단순한 공연 공간을 넘어 뮤지션이 ‘프로’로서 출발점이 되는 곳이다.

롤링홀은 비록 규모는 작지만, 롤링홀 입성이 하나의 이정표처럼 여겨지는 일도 있을 만큼 뮤지션들에게는 상징적인 공간이라고 생각한다. 라이브 공연장이 지금도 앞으로도 반드시 필요한 이유가 여기에 있다고 믿으며, 운영자로서 롤링홀이 뮤지션들에게 목표와 비전을 심어주는 역할을 하는 것에 감사함을 느끼고 있다.

Q. 입장료 수익 외에도 롤링홀이 장기적으로 지속 가능하기 위해 고민한 다른 수익 창출 방법이 있는가.

롤링홀을 시작하게 된 이후로 늘 고민하는 문제다. 티켓을 팔지 않고는 수익을 낼 방법이 거의 없고, 수익이 늘어나지 않으면 공연장을 지속하거나 확장하기가 사실상 불가능하다. 특히 소극장은 규모에 상관없이 수익의 한계가 분명하다. 공연 하나를 준비하려면 음향, 조명, 무대, 영상 등 각 분야의 전문가들이 최소 10명 이상 투입되며, 이 또한 공연장의 고정비용 부담으로 이어진다.

공연장을 운영하는 일이 행복한 일이긴 하지만, 수익적인 측면에서 쉬운 일은 아니므로 공연장을 운영하고 싶어 하는 분들께는 현실적인 조언을 드리는 편이다. 늘 새로운 수익 모델에 대한 고민하며 온라인 중계·굿즈 판매·브랜드 협업 등 다양한 가능성을 열어두고 실험 중이다. 최근에는 한 브랜드와 굿즈 협업과 페스티벌계 등도 계획돼 있어 새로운 수익원으로 이어지기를 기대하고 있다. 아직 확실한 해답은 없지만, 롤링홀이라는 공간을 오랫동안 운영하기 위해 다양한 수익 모델을 고민하고 있다.

Q. 과거와 현재의 ‘인디 신’의 변화에 대해 어떻게 느끼는지.

90년대 인디 음악 시장은 밴드도, 라이브 클럽도 거의 없는 작은 규모였다. 실용음악 교육과 시스템이 막 자리 잡던 시절이라 밴드 음악은 희소했고 활동에도 많은 제약이 따랐다. 당시 라이브 클럽이 불법으로 간주돼, 라이브 클럽 운영자들은 단속에 쫓기고 열악한 설비 속에서도 운영을 이어나갔다. 이들은 라이브 클럽의 합법화를 위해 움직였고, 실제로 법 개정까지 추진됐다. 그들의 치열한 노력과 현장 경험이 지금의 음악 생태계를 가능하게 만들었다고 생각한다.

그로부터 수십 년이 지난 지금, 인디 신은 눈에 띄게 성장했다. 장르 간 경계가 무너졌고, 뮤지션들의 수준도 높아졌으며, 세계 무대에서 활동하는 아티스트들도 늘어났다. 마이너한 장르로 여겨졌던 밴드 음악은 이제 대중음악의 중요한 한 축이 됐고 수만 명이 참여하는 대형 페스티벌도 더 이상 낯설지 않다. 관객들도 크게 달라졌다. 90년대에는 200~300명이 모이면 많다고 느꼈던 공연이 지금은 몇만 명 규모로 성장했고, 지금은 누구나 밴드 음악을 거리낌 없이 즐긴다.

특히 데이식스처럼 세계적으로 활동하는 밴드들이 케이락(K-Rock)을 널리 알리고 있다는 점이 고무적이다. 30년간 현장을 지켜본 입장에서 밴드 음악이 점점 대중과 가까워지고 있다는 흐름이 반갑고, 감사하다. 이들이 대중음악 중심에서 밴드 음악이 자리 잡을 수 있는 기반을 만들어주었다고 생각하며, 앞으로도 한국 대중음악 안에서 당당히 중심에 서기를 바란다.

Q. 롤링홀은 어떤 공간으로 기억되고 싶은가.

롤링홀은 단순한 공연장이 아니라 관객에게 추억을 선물하는 공간이라고 생각한다. 좋아하는 뮤지션의 노래를 가까이서 듣고, 그 순간의 감정과 기억을 오래 간직할 수 있게 만드는 것이 롤링홀이 가진 가장 큰 가치라고 본다. 교복을 입고 공연을 보러 왔던 관객이 시간이 흘러 남편, 아이와 함께 다시 찾아오는 모습을 보면 큰 감동을 느낀다. 그렇게 한 사람의 인생에 오랜 기억으로 남는 공간이자, 세대를 넘어 추억을 전하는 장소로서 롤링홀이 계속 이어졌으면 좋겠다. 그것이 오랜 시간 이 공간을 지켜온 나에게도 가장 큰 행복이다.

키워드

주요기획: 여대 재학생 4인 인터뷰, [독서가 온다]

좌우명: The pen is mightier than the sword 다른기사 보기