한국 노동운동 역사에서 빼놓을 수 없는 인물 ‘전태일 열사’는 부당한 노동현실 가운데서 노동자가 존중받는 세상이 도래하길 누구보다 간절히 바랐습니다. 이를 위해 자신의 육신을 화염 속에 내던지는 희생도 서슴지 않았죠.

그의 숭고한 희생에도 불구하고 그 시대 열악한 노동현실은 지금도 여전합니다. 노동자들은 근로기준법 사각지대 안에서 하루가 멀다 하고 저임금과 장시간 중노동에 시달리며, 최소한의 안전도 보장받지 못한 채 일하다 목숨을 잃곤 합니다.

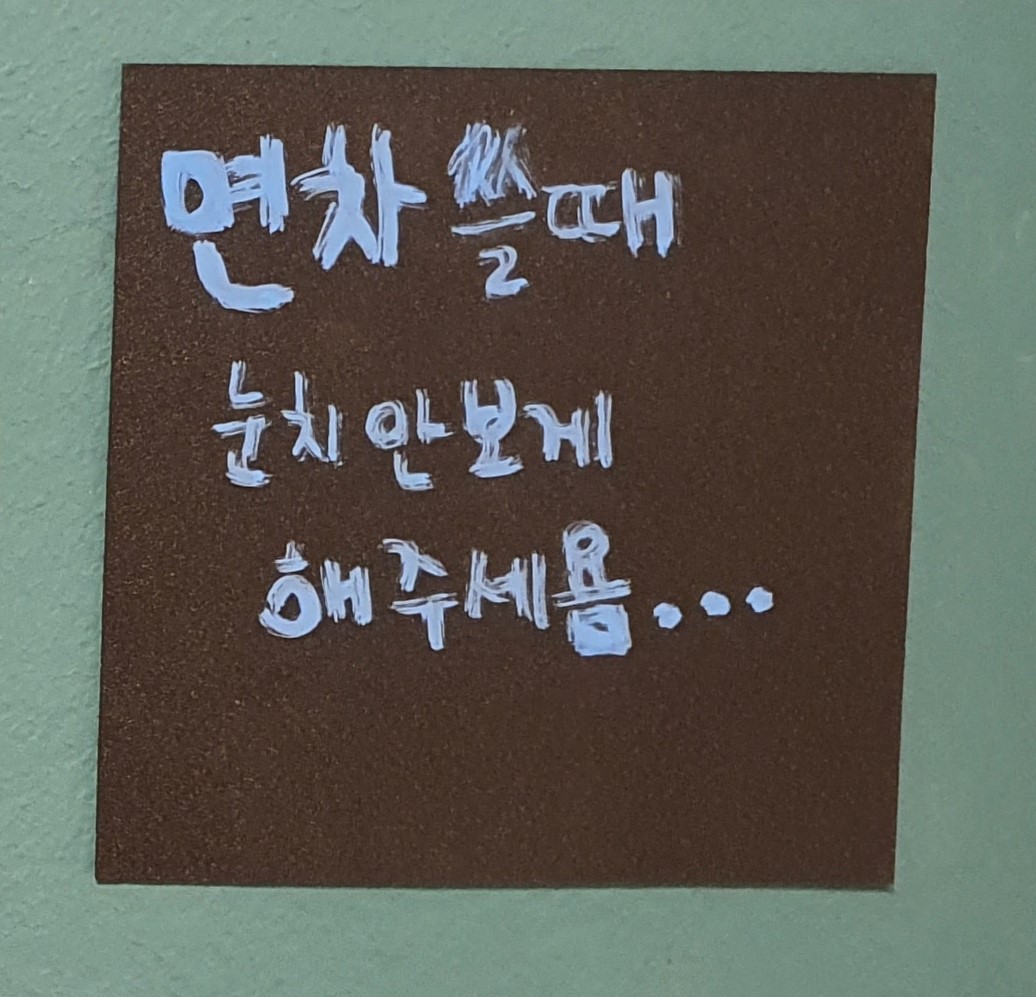

점점 희미해져가는 노동존중사회에 대한 희망에 숨을 불어 넣어 줄 새로운 노동정책이 필요한 때, <투데이신문>은 ‘우리가 바라는 근로기준법’을 기획했습니다. ‘전태일기념관’을 방문한 시민들께서 ‘내가 바라는 근로기준법’ 게시판에 손수 남긴 의견들을 토대로 실제 노동현장 최전선에 있는 노동자들이 원하고 바라는 노동정책을 고찰해보고자 합니다.

【투데이신문 전소영 기자】 “한달여 밖에 남지 않은 2020년, 연차휴가 모두 소진하셨나요?”

연차휴가란 해마다 근로자에게 지급되도록 법으로 정해진 유급휴가입니다.

연차휴가는 1953년 근로기준법이 최조 제정됐을 당시부터 존재했는데요, 당시에는 월 1일의 월차 유급휴가와 1년 8일의 연차휴가 유급휴가가 인정됐다고 합니다. 이후 1989년 각각 10일, 8일로 바뀌었으며, 2003년 월차휴가와 연차휴가를 통합해 15~25일로 개정됐습니다.

이에 따라 현재는 근로기준법 제60조(연차 유급휴가)에 근거해 1년 동안 80% 이상 출근한 근로자는 15일의 유급휴가를 받을 수 있습니다. 만일 80% 미만이거나 연속 근로 기간이 1년 미만일 경우에는 1개월 개근 시 1일의 유급 휴가가 주어지죠.

1960~1970년대만 하더라도 근로자의 권리보다는 국가의 경제성장이 우선시 됐기 때문에 근로기준법조차도 사용자와 근로자 모두에게 생소했죠. 그러니 당연히 연차휴가 지급도 제대로 이뤄지지 않았습니다.

당시 산업화의 전초기지 역할을 했던 동대문 평화시장 봉제공장에서 ‘시다’로 일을 시작한 신순애씨는 본보와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다.

“하루에 12시간 넘게 일하면서 단 10분도 쉬어본 적이 없어요. 일주일에 일요일 하루 휴일인데 그때도 토요일에 철야작업하고 일요일 아침에 퇴근했어요. 바쁠 때는 집에도 못 오고 공장에서 쪽잠 자기도 했어요. 어떤 곳은 잠 안 오는 약까지 먹여가며 철야작업을 시키는 곳도 있었어요. 2시간 자고 일어나서 또 일하고. 그런 곳이 많았죠.”

근로자의 권리와 인권 신장을 위한 수많은 노동운동을 거치며 반세기가 흐른 지금은 상황이 나아졌을까요.

설문조사 플랫폼 ‘나우앤서베이’가 지난 1월 14일부터 2월 3일까지 1002명을 대상으로 실시한 ‘직장인 연차휴가 사용 현황 조사’ 결과에 따르면 ‘연차휴가를 자유롭게 사용할 수 있는 편인가’라는 질문에 △매우 그렇다 20% △그렇다 37% △그저 그렇다 22% △그렇지 않다 12% △매우 그렇지 않다 8% 답한 것으로 확인됐습니다.

직장인 갑질 피해 구제처 ‘직장갑질 119’가 지난 9월 27일 공개한 만 19∼55세 직장인 1000명 대상 ‘연차휴가 사용실태 조사’ 결과에서도 ‘자유롭게 연차휴가를 사용하고 있다고 생각하는가’라는 질의에 △매우 그렇다 16.1% △그런 편이다 44.0% △그렇지 않은 편이다 26.8% △전혀 그렇지 않다 13.1% 응답했습니다.

즉, 연차휴가가 있어도 뭔지조차 알지 못했던 시절보다야 나아졌지만 여전히 근로자 10명 가운데 3~4명은 연차를 자유롭게 사용하지 못하고 있는 셈입니다.

직장갑질 119에는 감기몸살로 연차휴가를 냈는데 다른 직원들 앞에서 ‘덩치도 있는데 왜 아프냐. 뚱뚱해도 감기 걸리냐’는 인신공격을 당한 사례, 집안일로 연차 사용을 요구하자 ‘연차 쓸 만큼 일이 없느냐'는 소실 들었다는 등의 갑질 제보가 잇따르고 있다고 합니다.

이렇다 보니 주어진 연차휴가를 미처 다 소진하지 못한 근로자들이 매우 많습니다. 지난 25일 구인구직 플랫폼 ‘사람인’이 직장인 1697명을 대상으로 실시한 ‘연차휴가 소진 현황 조사’에 따르면 ‘올해 연차휴가 사용 다 못한다’는 근로자가 50.1%, ‘올해 연차휴가 모두 소진 가능하다’는 근로자가 49.9%로 조사됐습니다.

이유(복수응답)로는 △인력 부족으로 인한 업무 과다 40.4% △상사의 눈치 23.9% △연차휴가 사용이 자유롭지 못한 분위기 23.8% △원래 잘 안 써서 17.6% △연차휴가 보상받으려고 14.1%가 꼽혔습니다.

연차휴가는 1년 이내 사용하지 않을 경우 남은 일수는 모두 소멸됩니다. 다만 유급휴가이기 때문에 사용하지 않은 연차휴가에 대해서는 수당청구권을 보장받을 수 있습니다. 연차유급휴가 미사용수당(연차수당)을 받을 수 있는 것이지요.

그러나 위 사람인 조사 결과 ‘사용하지 못한 연차휴가를 보상받느냐’는 질문에 응답자의 41.4%(복수응답)가 ‘보상 없음’이라고 답했습니다.

모든 연차휴가 소진이 가능할 것으로 예상되는 근로자들의 상황도 좋다고만 볼 수는 없습니다.

연차휴가 소진 가능한 이유로 ‘회사에서 연차휴가 사용을 권고해서’가 51.4%(복수응답)로 가장 높은 비중을 차지했습니다.

앞서 언급된 것처럼 미사용 연차휴가에 대해서는 사용주가 수당을 지급해야 하지만 예외 적용이 존재합니다.

근로기준법 제61조에서는 ‘사용자가 미사용 연차휴가 일수를 근로자에게 통보해 연차휴가 사용을 촉진하는 조치 등을 취했음에도 불구하고 근로자가 연차휴가를 사용하지 않은 경우, 사용자는 그 사용하지 않은 휴가에 대해 보상할 의무가 없다’고 규정합니다.

‘연차휴가 사용촉진제도’라고도 불리는 이 조항은 연차휴가 소멸까지 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 근로자에게 사용하지 아니한 연차휴가 일수를 고지하고, 근로자가 그 사용 시기를 정해 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구해야 합니다.

촉구로부터 10일 이내에 사용하지 않은 연차휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정해 사용자에게 통보하지 않으면, 사용자는 연차휴가 사용 가능 기간이 끝나기 2개월 전까지 해당 근로자가 사용하지 아니한 연차휴가의 사용 시점을 정해 근로자에게 서면으로 통보해야 합니다.

그럼에도 불구하고 근로자가 연차휴가를 모두 사용하지 않아 남은 일수가 소멸된 경우 사용자는 그 사용하지 않은 연차휴가에 대해 보상의 의무가 없습니다.

이 조항 시행 여부는 의무가 아닌 사업주의 재량입니다. 하지만 근로자가 사용하지 못한 연차휴가에 대한 수당을 지급하지 않으려면 이행할 수밖에 없겠죠. 때문에 일부 사용자는 남은 연차 사용을 권고하면서도 반기지 않습니다.

연차휴가를 사용하도록 강제하거나 눈치를 주기도 합니다. 처리해야할 업무는 남아있고 연차는 사용하라고 하니 연차휴가를 내고도 출근하는 웃지못할 상황이 벌어지기도 합니다.

아무리 힘이 센 슈퍼맨일지라도 힘든 일상을 반복하다보면 고되기 마련입니다. 노동으로 인해 지친 근로자들의 심신을 달래줄 가뭄에 단비이며, 노동의 원동력이기도한 연차휴가를 근로자들로부터 빼앗지 않길 바랍니다.

관련기사

- [우리가 바라는 근로기준법] 모든 노동자는 근로기준법 앞에 평등해야 한다

- 쿠팡·마켓컬리·SSG닷컴 노동관계법 총 196건 위반…과태료 2억6000만원 부과

- [우리가 바라는 근로기준법] 체계적인 노동인권교육이 노동존중사회를 낳는다

- [우리가 바라는 근로기준법] 하염없이 굴러가는 야근시계를 멈춰라

- [우리가 바라는 근로기준법] 육아·노동, 어느 하나 포기할 수 없다

- [우리가 바라는 근로기준법] 아프지 않은 청춘이 되고 싶다

- [우리가 바라는 근로기준법] 입구는 있지만 출구 없는 ‘카톡 지옥’, 퇴근 후엔 탈출을 원한다

- [우리가 바라는 근로기준법] 세상에 천한 직업은 없다

- [우리가 바라는 근로기준법] ‘배고픈’ 예술가보다 ‘배부른’ 예술노동자가 되고 싶다

- [우리가 바라는 근로기준법] 노동존중사회 첫걸음 ‘비정규직 제로 시대’

- [우리가 바라는 근로기준법] ‘노조할 권리’는 누구에게나 있다

- [우리가 바라는 근로기준법] 일 못해도 최소한 먹고 살 수 있는 ‘기본소득’을 보장하라

- [우리가 바라는 근로기준법] 근무 중 휴게시간은 ‘배려’ 아닌 ‘권리’

- [우리가 바라는 근로기준법] ‘21세기 노비문서’ 포괄임금제를 규제하라

- 경기도-전태일재단, 노동인권 토크콘서트 개최…‘내가 전태일이다’

- [우리가 바라는 근로기준법] 좁혀지지 않는 ‘성별 간 임금격차’ 해소하라

- [우리가 바라는 근로기준법] 이왕이면 대감집 노비가 되고 싶은 이유? ‘정당한 임금 보장’

- [우리가 바라는 근로기준법] ‘애국페이’ 근절 어디까지 왔나